|

�A�N�V�A���{�� �Ǘ��g�� |

�����e�i���X |

| ���A�N�V�A���{��HP�ɖ߂� |

�����҂�����ւ�����ꍇ�ɂ͐V���������҂͐ݔ��Ɋւ���戵��������O�̓����҂܂��͊Ǘ��҂�����肷��K�v������܂��B :���ݎ��ɕt���̐ݔ��ɂ��� �@���̃y�[�W����K�v�ȏ������悤�ҏW���܂����B ����18�N�قnjo�߂��Ă��܂��̂ŁA���݂́A�قƂ�ǁA�������i�͖����Ƃ����Ă����ł��傤�B�g�������悭�Ȃ��ƐV���i�Ƃɔ����ւ���K�v�����邩������܂���B�������A�\���Ȏ��������邱�ƂŒ��������邱�Ƃ������ł��B���̂��߂ɂ͂����̃y�[�W�̏���ɗ����܂��B �y���肢�z�Ԉ�����\���A�����ꂽ�����e������ΘA�����������B |

|

�G�A�R�� �@���ʎ��E�g�C���p���C���@�@�V�X�e���L�b�`�� �@�����������戵�������@�@�K�X�R�����@ �����W�t�@�� �����@�@���������E�g�[�E���C�V�X�e���@�@�K�X�ӂ닋�����@�@�g�C���@ �E�H�V�����b�g�戵������ ���[�^���N�������@�@ �� �@ ���C�@ ���I�@ �d�C�@�@�K�X�@�@���Ί��@�@���փh�A�@�Z�L�����e�C�h�A�z���d�b�@ |

|

| �G�A�R���@Air Conditioner | |

| �戵������ | |

| ���ʎ��E�g�C���p���C��@Ventilator | |

| �戵������ |

�_�N�g�p���C��(���p)�@�@�@

|

| �K�X�R�����@Gas Range | |

| �戵������ | |

| �����W�t�@���@Range Fan | |

| �戵������ | |

| �V�X�e���L�b�`���@System Kitchen | |

| �戵������ | |

| �����@Busroom | |

| �戵������ | |

| �K�X�ӂ닋�����@Boiler | |

| �戵������ |

�@�@ �@�@

|

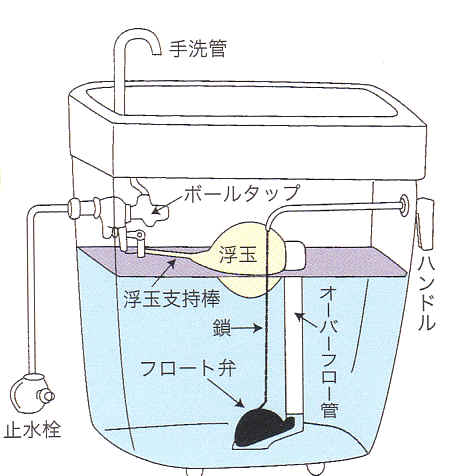

| �g�C���@Toilet | |

|

TOTO�̉������֍���̌`�֊�̃v���X�`�b�N���^���N�̈ꕔ���甭���E���Ɏ���\���̂��邱�Ƃ����������L�����o�������}���V�����̕֊�͐��i�ԍ�(TCF651R)����Y�����܂���B�ڂ�����TOTO�̃z�[���y�[�W�Ŋm�F�ł��܂��B �@ �@ ���C���Ԃ�ς�����@�@�� �@ |

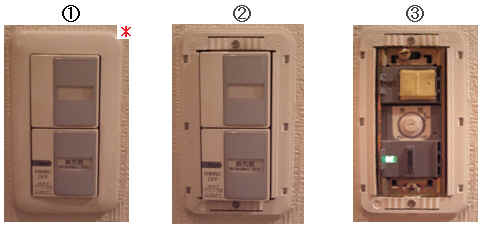

�g�C���ŏL��������̂̓g�C�����̋�C�ɏL�C�������܂܂�Ă��邩��ł��B�L�C�����͔r�����₻�ꂪ�t�������֊�A�ǁA���ɕt�������L�C�������甭�����܂��B�ł�����A���C���K�v�ł��B�g�C�����Ŏg�����C������͏L�C�����������Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����Ă��L�C�������Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A�������C�����Ŋ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���ɂ����܂���B�@ ���C���\�����邱�ƂŏL�C�͂��Ȃ茸��܂��B���C���Ԃ͕ς��邱�Ƃ��ł��܂��B �@ �g�C���̃h�A�̉��ɂ��鉺�̃X�C�b�`�����C�X�C�b�`�ł��B �@���A �J�o�[�̉E��(*)�[�ɒ܂܂��̓h���C�o�[�̐�Ŏ�O�Ɉ���������ΊO��܂��B �y���z����������ꏊ�͍a�ɂȂ��Ă���Ƃ���ł��B �A���B �㉺�̃X�C�b�`�J�o�[���E�㕔����O�ɂЂ������Ă͂����܂��B

���������̖����h���C�o�[�ʼn�]���Ċ��C���Ԃ�ς���B(���Ɏ���)

�X�C�b�`�J�o�[���͂߂�Ƃ��͍��������킹�ĉ������߂悢�B �@ |

|

���L�E���X�v���[ |

�u���L�E���X�v���[�v��p���ĕ֊�̑|���E���|������ƁA�L�C�̔��������Ȃ�}������悤�ł��B |

|

���@Windows (���p���ɑ����A��p�g�p�����ɂȂ�܂�) |

|

|

�@ ���́u�Ԍ˓����T�b�V�v�̖Ԃ�����ł����ꍇ ��舵���������ɂ��� �Ԍ˃��[���Z�b�g���͂����A�Ԃ������Ȃ����Ό��ɖ߂���Ɛ������Ă��܂����A�͂����ɂ͂��Ȃ�̃e�N�j�b�N���K�v�ł��B �@ �Ԃ��C������ɂ̓��[�J�[(�O�����R�A���~)�Ɉ˗����K�v�ł��B�A����͓����x�X☎03-5348-0387�ł��B |

|

|

�@ �Ԃ��j���ƁA��Ȃǂ̒������荞��ŗ���B �ȒP�Ȃ��͎̂��ŖD�����ƂŁA���Ƃ��Ȃ�B |

|

|

�Ì����̑� �~�G�Ɍ��I�������̋Ì��������ɂ��܂�̂ŁA�r�������l�܂�Ȃ��悤�����ɕۂK�v������܂��B�r�����̂���ꕔ�͋����Ȃ̂ŊO�̒Ⴂ�O�C���ɋ߂��Ȃ��ϗ₦��̂ŁA�����ɂ��Ì������t���₷���Ȃ��Ă��܂��B �������Ȃ��Ɩؕ��ɐ������ӂ�A���ꂽ��A���H�ɔ��W���܂��B����ɕǎ��̂͂����J�r�̔����Ɏ���܂��B �r���������݂�J�r�ŋl�܂�Ȃ��悤�ɑ��Ɖ����̕����𐴌��ɕۂ��܂��傤�B �@ �@ �@ �@ �@ |

�@

�@�@�@�@�@�@�@�r��������̊��C������@�@�@�@�@�@ �@�r���͉��̑��̉�����O�ɗ��o���� �@ �@ �@�K���X�˂͒��ߐ��Ă��A�˂̏㉺�Ɍ��Ԃ�����A���C�̖����������Ă��܂��B �@�K���X�˂������ł��J����ƁA�˂̍��킹�ڂɌ��Ԃ��ł��A��Ȃǂ̏����ȍ����������Ă���\�������܂�܂��B�S�J�ɂ����ꍇ�ɂ͌��Ԃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B |

|

<�r��������̊��C�A�l�܂�> �r�����t�߂����I���Ă��鎞�ɁA���ɑO���������Ă��邱�Ƃ��ώ@�ł���B�]���āA�������犷�C���Ă��邱�ƂƋl�܂��Ă��Ȃ��Ƃ����ؖ��ɂȂ�B�r�����ǂ��ɏo�Ă����̂��m��ɂ͐������̕t�߂ɖ������āA�����J���Č��Ă݂�ƁA���̉����̑��̃w�����痬��Ă����̂��ώ@�ł��܂��B���̗l�q���E�Ɏ����܂��B �����A�O���ւ̔r�������܂������Ȃ��ꍇ�͌��I���������o���ɗ���āA���܂ŒB���邱�ƂɂȂ�܂��B ���ɂ͐��𗬂��Ēʂ��ǂ����邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B : �~���ɂȂ�����ւ̉E���̊K�i�O�ɐ����悭�����܂��B����͏�K�̕����̑��ɕt�������Ì��������̊O�ɔr�o����A���ɂ������藎�������ł��B�O�C����������قǁA�܂��A������ʼn�����������A�g�[���邱�ƂŋÌ��������ɕt�����₷���Ȃ�܂��B�������̋C�����オ��Ɛ�Ύ��x�������A���K���X�̉��x���Ⴍ�����Ɍ��I���܂��B ���̐N���̒��ӓ_ |

|

|

�����̊��C�@Ventilation |

|

|

���I�Ƃ̊W �@ ���̖O�a�����C�� (�P��: torr �܂��� mmHg)

�@ �@ �@ �_�f���z�����ߊ��C���K�v �Y�_�K�X�Z�x�������邽�߂ɂ����C���K�v ppm: parts per million, 1/106 �@ �@ �ł����C�ł���悤�ɂȂ��Ă��� �@ �@ �@ �@ �@ ���x�ɑ���z��������h�~ |

�@���I�͎����̋�C�Ɋ܂܂�鎼�C(�����C)�����ɂȂ������̂ł��B�����̉��x��葋�t�߂͋C�����Ⴂ���߂ł��B�C�����Ⴍ�Ȃ�Ƌ�C�Ɋ܂ސ����C�ʂ����Ȃ��Ȃ邽�߂ɂ����܂��B(�O�a�����C�������x��������Ə������Ȃ�) �@���C�����Ď��x�̒Ⴂ�₽���O�C�������������킯�ł����A���x��������ƍA�ɂ͂悭�Ȃ��A���ׂ��Ђ��₷���Ȃ�܂��B�Ƃ����ĉ�������g�����͌��I���𑝂₷�����ɂȂ�܂��B �@���������o���邱�Ƃ͗����Ŕ������鐅���C���������ߊ��C����̂��悢�ł��傤�������������邽�߃G�A�R���ʼn��x���グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�l�͌ċz�����Ă��܂����A���̌ċC�K�X�͖w�ǖO�a���������C(36.5����)���܂�ł���A������C�̎��x�͑�����X���ɂȂ�܂��B�A�����t������U���Ă��܂��B�����͉�����Ƃ�����̂ł��B �@�l�͐����邽�ߎ_�f���z���܂��B���̂��ߊO�C��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��킯�ł��B���̃}���V�����ɂ͊��C��(�傫���̓}�j���A���Œ��߂���)�̓��r���O���[���̃x�����_���ɂ�������܂���B���ցA���A�x�����_�̈����˂̌��Ԃƃg�C���A���ʎ��A�o�X���[���A�L�b�`���̊��C��̂��銷�C�������܂������Ď��R�Ɋ��C�����悤�ɐv����Ă���悤�Ɏv���܂��B�O�ŕ������鎞�قNJ��C���悭�Ȃ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���C��ϋɓI�ɍs���ɂ͊��C������A����x�����_���J���邵������܂���B �@�e���[���͊��C���ϋɓI�ɍl������Ă��܂���B���������āA�h�A��ߐ�����ԂŃ��[�����ɐl������ꍇ�A���ɐl���������ꍇ�A�������ꂵ�����C����������Ȃ��ꍇ�͎_�f�s���܂��͒Y�_�K�X�Z�x�������Ȃ��Ă���\��������܂��B�h�A���J���邩�����J���Ċ��C�����ĉ��P�����Ί��C�s���������Ƃ�����ł��傤�B �@���������h�A�������J���Ă��������悢��������܂���B�ߐ��������ł͐l�̑̉��Ŏ����̋�C�̉��x�����܂�A�g�����Ȃ�����C����̕��ɏW�܂�܂��B�܂�A��Ɖ��ŋ�C�̉��x���������A�h�A��̌��Ԃ����C�̈ړ����ł��邱�ƂɂȂ��Ă͂��܂����A�s�\���ł��傤�B���l�͈����1kg�̒Y�_�K�X��f���o���A�����x�̎_�f���z���܂��B��c���ł͒Y�_�K�X�Z�x�͊ȒP��2,000 ppm(0.2%, �O�̋�C��400ppm)�܂ŏ㏸���܂��B�_�f�̌�����͂���قǂł͂���܂���B�_�f�͋�C��20%�܂�ł���̂ŁA0.2%�������Ă����͂Ȃ��A�Y�_�K�X�͐��{�ɑ�����킯�ł��B�Y�_�K�X����%���x���ɂȂ�Ɩ��Ɋւ���Ă��܂��B �@�}���V�����͋C�����������A�������œ~�ł������͒g�����̂ł����A���C���ア���Ƃɒ��ӂ�����K�v������܂��B�������g���Ȃ͓̂d�C���i(�①�ɂȂ�)����o����M�ɂ����̂ł��B�@ �@���r���O�̃o���R�j�[���Ɋ��C��������A���߂ł��܂��B�L�b�`���A���ʎ��A�����A�g�C���Ɋ��C�����A���C�̔z�ǂ͊O���ɂȉ��A���C�������˂Ă��܂��B�܂��A�e���̃K���X�˂̏㉺�Ɍ��Ԃ����芷�C�@�\�������Ă��܂��B���������āA�S�̓I�Ɋ��C�����R�ɍs���Ă���ƍl���Ă����ł��傤�B �~���ɂȂ�Ɛ�Ύ��x��������܂��B����͊O�C�����Ⴂ���ƂƊW������܂��B�C�����Ⴂ�ƍ�����C�Ɣ�ׂĖO�a�����C�����Ⴂ�B�O�C����10���Ŏ�����25���ł���Τ(����)���x��39%�ȉ��ɂȂ�܂��B�����ƊO�C�͊��C�łȂ����Ă��邩��ł��B��������g��Ȃ��ꍇ�A�������ɕ����̃h�A��߂邱�ƂŁA���x��10�`20%�����A����������h���C�A�C�̖h�~�ɂȂ�܂��B |

|

�@���@�I�@Condensation |

|

|

�}���V�����̒f�M�ɂ��ā\ ���j �@�}���V�����ȂǂŌ��I���悭�N����͉̂E�Ɏ����悤�ɁA���{�̒f�M�����i���Ɣ�r���Ĕ��ɒႢ�B���̏c���̔M�җ����������Ƃ������Ƃ͊�����ɂ͓��ǂ���p���A���I���N���₷���Ȃ�܂��B�E�}��1���̋C���Ŕ�r���Ă��܂��B �@���{�̒f�M����������ɂȂ����͓̂����̃I�C���V���b�N�ɂ�錚�ނ̍������猚�z�s���Y�ƊE�����z�R�X�g���オ��̂Ōi�C��㍢��Ƃ��������I���f�ł���炵���B |

�o�T�F�S���}���V�����A�������F�A������, 2006 |

|

<�������̊O���ɐڂ����> �@�A�N�V�A���{���̊O�ǂ́u���f�M�v�Ƃ����āA�������̕ǂɒf�M�V�[�g���Ă���B���������āA�R���N���[�g�ǂ͊O�C���x�ɋ߂���ԂƂȂ�B�����f�M�V�[�g�Ɍ��Ԃ���������Ɍ��I��������B�u�O�f�M�v�ł���R���N���[�g�ǂ͎����ɋ߂���ԂɂȂ茋�I�͋N���ɂ������ƂɂȂ�B�u�O�f�M�v�͌��ݔ�����B �@ <���I�̖��> �@���̌��I��h�����Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ɋ߂��B�A�N�V�A���{���̑��g�̓A���~���ŁA�O�C�Ɛڂ��Ă��邽�߁A�����̕������̑��g���~���͏�ɗ₽���B���̂��߁A���g�͓~���ɂ͏�Ɍ��I���N����B�x�����_�������B ���ɁA�~���͒g�[���Ă��Ȃ������̕ǂɌ��I���₷���B�Ȃ��Ȃ�Ηׂ̒g���������̋�C���₽�������ɓ���A�ቷ�ɂȂ邱�Ƃɂ�萅���C���O�a�ɒB����̂Ō��I����B����ɁA�g�����������g�[���ƕ����͒ቷ�ɂȂ�ǂɌ��I����B �Ⴆ�A25���Ŏ��x70���̋�C��19���ɂȂ�Ǝ��x��100���ɂȂ茋�I�������܂��B(���x�͑��Ύ��x�A�܂�O�a�����C���ɑ��鐅���C�������Ŏ����Ă��܂��B�ቷ�ł͋�C�Ɋ܂܂�鐅���C�͍�����菭�Ȃ��Ȃ邱�Ƃɂ��܂��B)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂� |

|

| �d�C�W�@Electricity | |

|

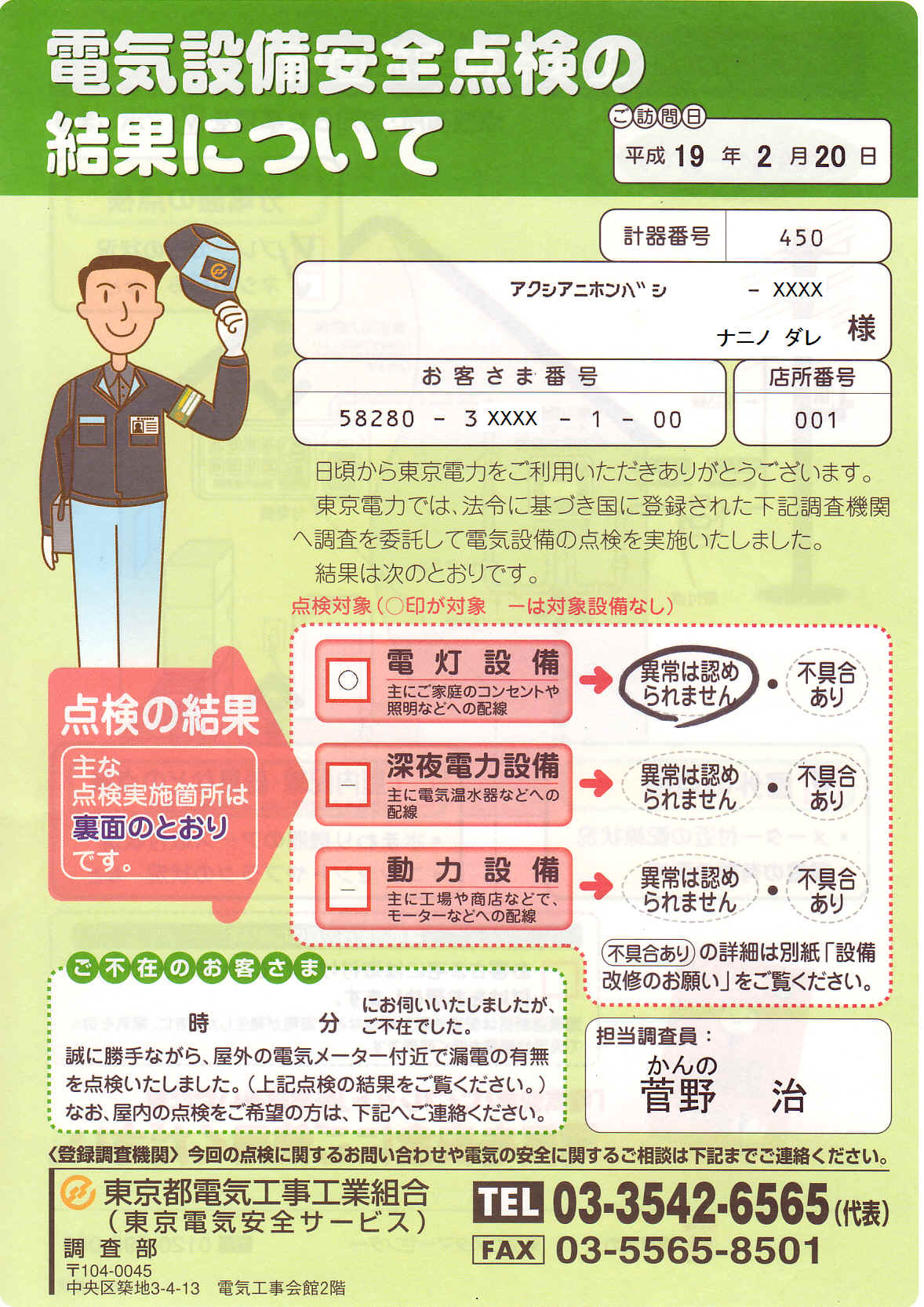

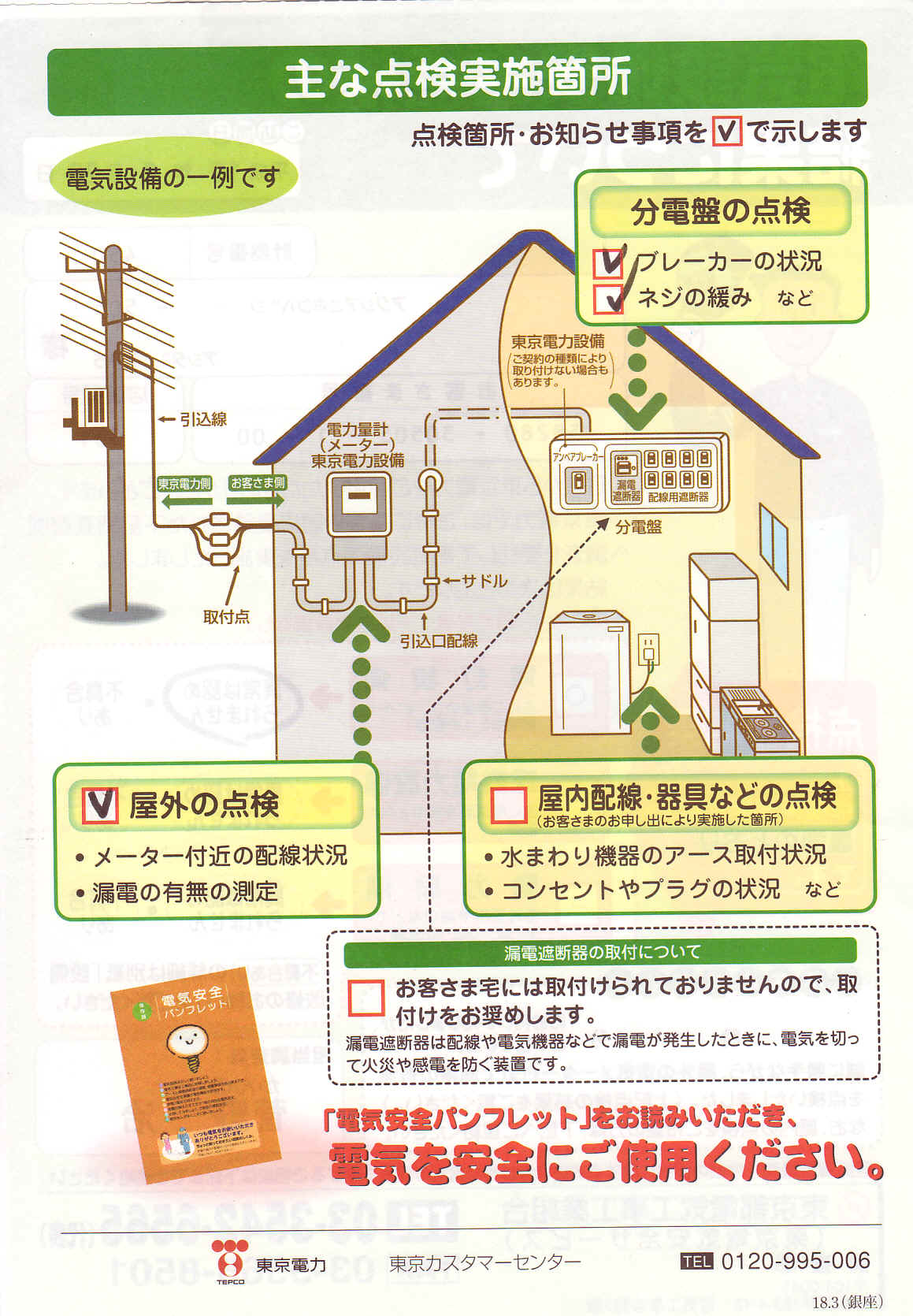

��������F4�N��1�x���{����܂� ����19�N�ɍs��ꂽ��d�C�ݔ����S�_����̌��ʃ��|�[�g�̗���E�Ɏ����܂��B �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |

|

| �߂� | �@ |

|

�@�d�͗ʌv(���[�^�[)��ւ�2009.11.12�ɍs���܂����B���[�^�[�͌��։���MB(���[�^�[�{�b�N�X)���ɂ���܂��B�e���ɉE�Ɏ����悤�Ȃ��m�点���͂��Ă���͂��ł��B �@������v�ʖ@�Ɋ�Â����茟���ς݂̓d�͗ʌv�Ɏ��ւ�����̂ł��B |

|

| ���A�N�V�A���{��HP�ɖ߂� | �߂� |

�@�@�Ԃ�����ł���ꍇ�̎ʐ^

�@�@�Ԃ�����ł���ꍇ�̎ʐ^

�@ �@

�@ �@