森浩一氏著『天皇陵古墳への招待』を

|

|

一 はじめに

森浩一氏は、有名な考古学者だから、改めて説明する要はないかもしれないが、念のためにまず森氏について概しを述べると、井上光貞氏の名著『日本の歴史 第1巻 神話から歴史へ』(一九六四年刊行)の考古学関係分野の執筆を主担して当時までの考古学の展開を記述し、このほぼ直後に刊行された『古墳の発掘』(中公新書、一九六五年刊行。ここでは「当初著」ともいう)

でご自身の研究姿勢等を明確にされた。それ以来、常に学界の内外から注目される存在であり続け、多くの著作を刊行し、様々な歴史シンポジウムを多数、主宰・参加され、地域と密着し地域を多面的な視点から見て歴史を考える活動を、現在までなされてきた。

私自身も、その一九六〇年代半ばの著作以来、現在に至るまで四六年の長期間にわたって森氏の著作・言論に注目して、その主な出版物はほぼ読んできたというところである。彼は二〇一二年正月現在で八三歳余であるが、先に八〇歳直前の頃に、『古代史おさらい帖―考古学・古代学課題ノート』(二〇〇七年)を刊行し、これで断筆宣言かと思われるような記事を書かれたものの、幸いなことにまだ余筆があって、その後も二〇一一年には『倭人伝を読みなおす』、『天皇陵古墳への招待』(筑摩書房,2011.8.15刊。本稿のテーマである同書を、たんに「最近著」とも記す)、『森浩一・語りの古代学』などを刊行し、変わらずに注目すべき考解を発表されるなど活動を続けてきている。

森氏は、若い頃から考古学の研究活動や実際の遺跡発掘調査に従事されてきたものの、文学部英文学科という学部卒業で、これが考古学専攻ではなかったこともあってか、考古学者としては珍しく、文献研究も十分重視して、独自の観点から重要な新説や、通説に対する異説等の研究発表を行ってきた。読み手・聴き手によく分かるように分かり易い表現の文章を主にして、多数の註が入るような固い論考はあまり執筆されず、いわば書き流し的な稿やシンポジウム・対談のまとめ的な刊行物も多い。それらの活動事情のためか、学界のなかでは多少異端的にみられることもあったのだろうか、考古学者としての主流派を形成されず、その有為な提言・主張も必ずしも学界の多数説にはならないものも多い。

その優れた業績は数多いので、網羅して適切にあげることは難しいが、例えば、彼が現実に携わった出土状況等から見て三角縁神獣鏡について早くから国産説を主張したり、天皇陵に治定される古墳などについて、それら治定が実証できない事情を考慮して従来の呼称・呼び方に疑問を提起し、基本的に古墳の所在地名(近世での土地の慣行)を踏まえて新たな考古学的名称を提出したり、陵墓の被葬者の比定についても注目すべき見解(欽明天皇陵などの具体的な比定)を数多く出してきている。だから、戦後の考古学界の発展に大きく寄与されてこられたことは、衆目の認めるところだろうと思われ、その学恩にあずかった人々もまた数多い。私のなかでも、最も傾聴すべき考古学者の一人という重要な位置づけになっている。

その森氏が六十年超の長い研究活動のなかで、多大な関心を寄せてきたのが「終生の研究テーマ」とされる「天皇陵古墳」であり、早くに『古墳の発掘』で既に有益な提示をされ、『巨大古墳の世紀』(岩波新書で一九八一年)などや『天皇陵古墳』という分厚い編著を刊行し(一九九六年)

、この度、これまでの考え方を集大成する形で整理して、『天皇陵古墳への招待』を執筆された。これらの活動は、この問題に関心をもつ研究者にとって、たいへんありがたいことである。ただ、その研究業績がすばらしいといっても、陵墓比定や被葬者等についての森氏の主張が常に正しいかどうかというと、考古学調査・発掘等や文献の様々な面での難しさを考えると、この問題に関しては、そんなこともありえない。だから、一般論として、合理的で批判的、冷静な姿勢で総合的に考えつつ、この関係の研究論考を読むことが必要でもある。

往々にして誤解されがちであるが、この天皇陵墓の比定、あるいは巨大古墳を含む主要な大古墳の被葬者の比定という問題は、考古学的側面だけで解決できるものではない。すなわち、考古学者の見解だけですべてが解決できるわけではないということである。これは、普通に考えれば、当然の大前提である。もう一方の、古墳被葬者として対象者となる人物とその人間関係・時代環境、事績、地理等についての文献的な理解が、検討の基礎として必須である。そこには、古代諸天皇の実在性の問題もある。

だから、日本列島で前方後円墳を造り始める古墳時代の始期が、戦後の歴史学界で実在性が総じて認められる応神天皇よりはるか前の時期であるのにかかわらず、この時期について記す記紀の記事を頭から否定するような見方をしがちな津田博士流の史学では、総合的な考察を要する陵墓や古墳被葬者についての的確な比定はできるはずがない(津田学説の影響が強い古代史学界においては、継体天皇より前の天皇については、個別に実在性を否定する見方もあるが、これらは記紀等文献の解釈に問題があり、古墳時代に関係する崇神まで遡っても、実在性を否定すべき天皇はいないと判断している。むしろ、実質的に天皇ないし大王と考えたほうがよい者に神功皇后〔成務皇后の日葉酢媛〕、飯豊青尊がいる)。

考古学者のなかでも文献を無視ないし軽視する人たちは、これら比定はできないし、事実、文献資料に多大な関心のある考古学者の森浩一氏以外には、総合的全般的な範囲で具体的な比定を行った考古学関係の学究は、これまで皆無だといってよい。もちろん、古墳の年代区分論なども含め個別の研究は数多くあり、それぞれに有益なものも数多いが、それでも、ごく一部の地域にある特定時期の古墳だけに焦点を当てて検討しても、トータル的に見れば、それが的確な比定にはならないことがありうる。この意味でも、森氏の業績とご努力には十分な敬意を払わねばならない。

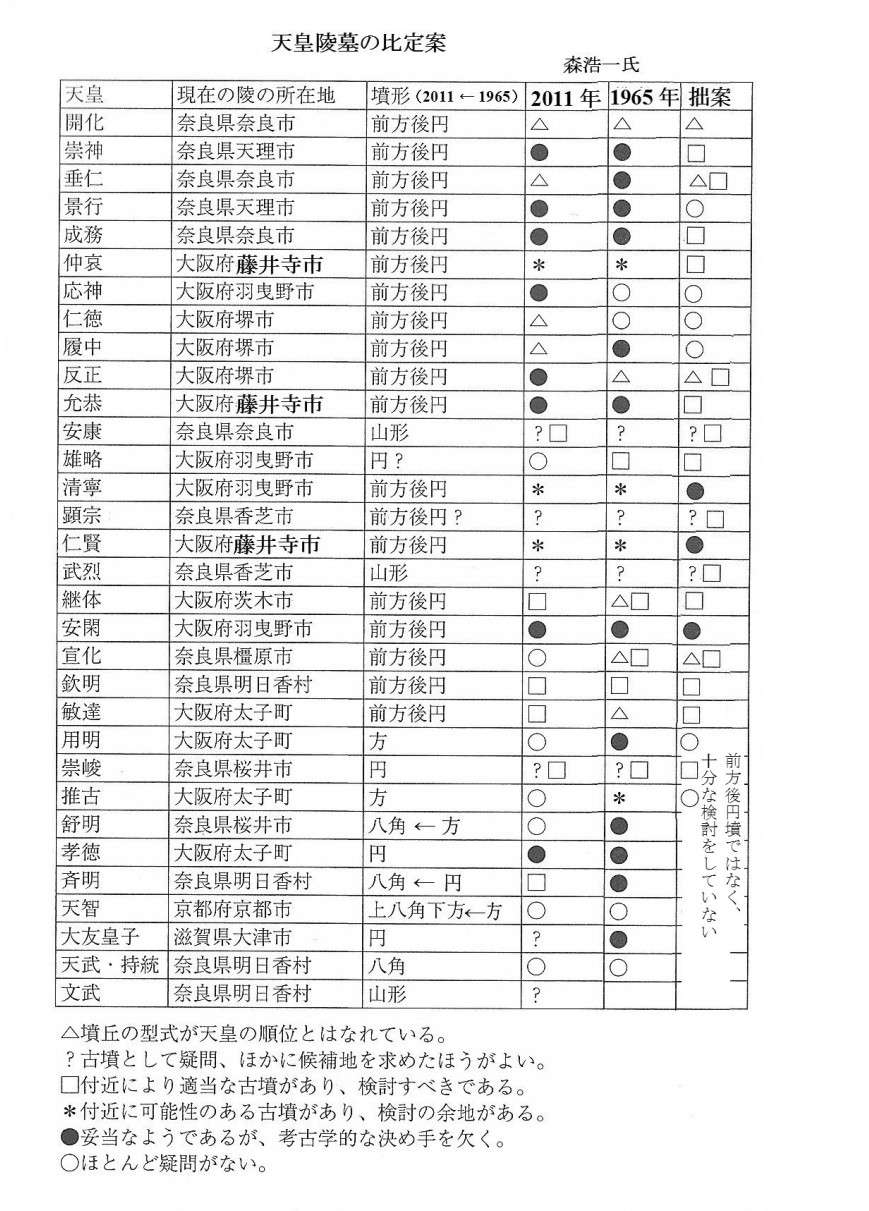

戦後の考古学関係の知見の増加は著しいものがあり、それに応じてわが国の考古学も随分と発展してきたが、その一方、天皇陵ないしは陵墓参考地として宮内庁が管理してきた諸古墳については、学究に対してすら殆ど公開されずにきているので、ここでも難しい問題がある。森氏の諸著作でも、その記事内容は時期に応じてかなりの変遷ないし揺れがあり、当初頃の一九六五年刊『古墳の発掘』に掲載の天皇陵墓の総括表と、その四六年後の最近著『天皇陵古墳への招待』に掲載のそれとを端的に比較してみると、次の第1図のとおりであるが、大幅な変動が見て取れるとしたほうが良さそうである。これは、最近著にも、当初著の総括表が別頁ではあるが併せて掲載されており、ご本人もその変更の認識が十分にある。

そして、この森氏の見解の変化については、「七十余年の思索の遍歴の成果」であり、「ぼくの一生涯の知的格闘の到達点になるだろう」とまで、最近著のあとがき(二〇一一年六月十一日付け)でご自身が言われる。しかし、私自身は、こうした見解の変化が必ずしも改善だとは思われない点がいくつもある(後述するが、仁徳陵、雄略陵、宣化陵などの見方)。当初の著作のほうがごく自然体で天皇陵古墳を考えていたのではないか、森氏が考古諸事情を知るにつけ、却って考えに捻りが利きすぎてズレたのではないかなど、残念に感じるところもかなりある。もちろん、見解の変化で良い評価するものも当然あって、例えば、垂仁陵について行燈山古墳(現崇神陵)とみるようになったこと、津堂城山古墳を倭建命白鳥陵とみるようになったことなどをあげておく(ともに、『巨大古墳と古代王統譜』二〇〇六年刊行では記述する)。

だから、これら様々な考え方の変化があるからこそ、そこに、この文を書きだした契機の一つがある。森氏への学問的敬意については、上記のように私は人一倍あると思っているがゆえでの、本稿は前向きな批判的検討のつもりであり、彼の業績を貶めようとするものでは決してないことを念のために前もってお断りしておきたい。

第1図 森浩一氏の天皇陵試案の変遷と拙考  偶々、本稿がほぼ出来上がった二〇一二(平成24)年一月下旬に、白石太一郎氏の編著『天皇陵古墳を考える』(学生社刊)が刊行されたことが分かった。そこで、森氏の対極にある考え方としてこの著作(白石氏担当分は全体の1/3ほど)も参照しながら、天皇陵古墳を総合的に考えてみたい(白石氏の古墳関係著作も多いが、本稿でたんに「白石編著」とか「白石氏」と記すのは同著のなかの記事を指すこともお断りしておく)。ただし、白石氏は、邪馬台国畿内説、三角縁神獣鏡魏鏡説、放射性炭素年代測定法など、拙考からみれば疑問な考え方(森氏も拙考でも前二者を否定し、共に、炭素年代測定法について疑問ないし信頼性が弱いという立場)の基礎に拠っていることにも十分留意しておきたい。その一方、白石氏は円筒埴輪や須恵器の編年を十分考慮しているのに対し、森氏は殆どこれらに言及せずに論じており、この点では総じて白石氏を是としたいが、これら編年に拘りすぎないようにとの留意も必要であろう。なお、これまでの天皇陵古墳についての諸説・検討を見るため、少し古いが、『「天皇陵」総覧』(歴史読本特別増刊、一九九三年)が参考になろう。

二 著書内容の検討

森氏の最近著の見解に対して異論を唱えたい点は、やはり文献的理解に基づくことが多い。そして、文献史料に基づく対象者の人間関係(親子・夫婦・親族関係などの系譜、周辺人物との関係など)、事績関係(宮都の所在地、治世の内容・出来事、治世期間の長短、逝去年齢など)、陵墓の築造者が誰か、などが主な違いの基となろうが、その他にも記紀等の史料の解釈問題に起因するものがある。考古学関係でも、森氏の見解全てに納得できるというわけではなく、他の多くの研究者の論考などを併せ考えると、古墳型式の判別・評価、古墳築造時期、古墳築造後の追加埋葬・改変、様々な考古遺物の評価などで、見方が異なる。

以下に、順不同ではあるが、見方の異なる主要点について具体的にあげて、対照・検討してみる。なお、ここでの古墳名の表記は最も通行しているのではないかと思われる名で主にあげ、陵墓治定のある古墳は「現○○陵古墳」(あるいは、たんに「現○○陵」)とも記すことにし、ときに「古墳」の部分を省略する。

1 総論的な問題だが、一般に古墳時代を「前期・中期・後期」と三区分する見方がなされており、このことと水野祐氏が古代王朝の変遷を「古王朝・中王朝・新王朝」と三区分することと相通じると森氏はみている。しかし、同じ三区分したとしても、両者がうまく対応するかどうかは、疑問が大きいと考える。

というのは、「古王朝」の創始者を崇神天皇としたとき、古墳時代も定型的前方後円墳の出現、とくに崇神の陵墓にも比定される箸墓古墳(森氏の表記では「箸中山古墳」)から始まるとしてほぼ問題がないが(もちろん、初現期の墳墓についての取扱い問題があるが)、古墳時代前期の終りの時期をどう考えるかということで、応神天皇の父と記紀に伝える仲哀天皇の真陵とみられる仲津山古墳(拙考。現治定は応神皇后の仲姫命陵)をどう位置づけるかの問題がある。一般には、佐紀古墳群の五社神古墳や佐紀陵山古墳くらいまでが前期古墳で、津堂城山古墳とか仲津山古墳より後は中期古墳とされている(森氏も「仲津山は前期末的な特色が色濃い、中期初頭の古墳といってよい」と記す。最近著p186で、以下の記事で断りなく頁数を記すのは全て最近著の頁である)。

応神陵に現在治定される誉田山(誉田御廟山)古墳は、津堂城山や仲津山の後の築造とされるから、現応神陵が「妥当なようであるが、考古学的な決め手を欠く」と評価する森氏の立場でも、応神天皇より一世代前くらいに古墳時代中期が始まることになる。この段階で、応神天皇(あるいは応神の実在性を否定したときは、仁徳天皇)を創始者とする「中王朝」の始期と古墳時代中期の始期が明らかにズレている。古墳時代中期は、おそらく倭国(大和王権)による韓地外征を主な契機にして、韓地や大陸の影響を受けた文化・技術、製品(武具、馬具など)・原材料が日本列島に多く導入されたことに因り始まったものではなかろうか。

古墳時代後期についても、これが具体的に何時から始まるかは説が分かれようが、仮りに横穴式石室の導入や副葬品の変化等で区分しようとするのなら、五世紀の後葉に始まりがあったとみられそうである。一方、継体天皇の登場は六世紀の前葉だから、ここでも数十年のズレが見られる。

このように、古墳時代の三区分と古代王朝の変遷の三区分とは、中期古墳・中王朝、後期古墳・新王朝でそれぞれ数十年の差異があり、王朝が変わったから古墳時代が新たな展開をしたわけではない(王朝の変更を認めなかったり、定義に違いもあるが、ここでは三王朝という区分を基本的に認める立場で記す)。逆に、大和王権の盛衰動向や大陸系文化の浸透などで、先に古墳時代の区分のほうで変化が起きていたとみられるのである。

2 個別具体論では、最近著は、「思索の遍歴の成果」、「一生涯の知的格闘の到達点」とまでご自身で言われながら、通読してみると、具体的な陵墓・被葬者の比定の考え方において腰が据わっていないなどと違和感を感じる点がままある。その大きな原因の一つとして、当初著では最高評価の「ほとんど疑問がない」としていた応神陵・仁徳陵の比定についてそれぞれランクを落とし、欽明天皇より前の諸天皇の陵墓について、「ほとんど疑問がない」という評価は、雄略天皇陵に対するものだけになっていること、その雄略天皇陵についての森氏の比定案について拙見(及び、おそらく学界の多数説でも)では大きな疑問を感じるという事情があるからである。

これらに関連してか、主に前方後円墳が全国各地で多数築造された「古墳時代」の始まりも、またその天皇陵における終期も共に曖昧なものになっており、総じて中期古墳の築造時期を遅めに考えがちとなり、様々な迷路に森氏が入り込んでいるように感じられる。これでは、陵墓について的確な各種比定ができるのであろうか。

以下、(1)〜(7)までの主要七点について、個別に問題を取り上げてみる。

(1)

まず違和感を覚えるのは、古墳時代の始まりを画する巨大古墳、いわゆる箸墓古墳について、最近著では天皇陵墓としてまったく触れていない点である。その理由は、「前期古墳なのか初現期の前方後円墳なのかを決める資料を欠いている」ということで、「今回は私見を述べない。ぼくが今一番学術調査の必要性を痛感する天皇陵古墳である」と記す。しかし、これでは天皇陵古墳の検討としては不十分である。森氏は、箸墓古墳について崇神以下の天皇の陵墓として考えないのであろうか(倭迹迹日百襲姫命の「大市墓」として認めるのであろうか)。

最近著では、崇神天皇の陵墓について西殿塚古墳を考えている模様であり、その意味では箸墓古墳を天皇陵と考えないということになるが、それでは、箸墓古墳の被葬者については誰だと考えるのであろうか。森氏も、『日本の古代5 前方後円墳の世紀』(一九八六年刊行)で「箸墓こそヤマトにとっての実際上の”始祖王”的な古墳」としており、『記紀の考古学』(二〇〇〇年刊行)でも箸墓古墳こそ崇神陵墓だとの立場であったが、これが最近著では変更されているのである。その理由は、垂仁陵や景行陵の比定という総合的な絡みと、『延喜式』諸陵寮の記事の中に、衾田墓について、「山辺道勾岡陵戸に兼守せしむ」(山辺道勾岡陵=崇神陵)と見える事情が基にあるのではないかと受けとめられる。

しかし、この記載のなかには手白香皇女の陵墓を近隣の衾田墓とする訛伝が既にあるのだから、現在の多数説ともいえる西山塚古墳とは違っており、「山辺道勾岡陵=崇神陵」ということについても原型の比定から変わっている可能性も十分ある。森氏も、「『延喜式』記載の陵墓の所在地リストは、必ずしも古墳時代からの伝承をうけついだのではなく、新しく整えられた古代の天皇観に対応させた陵墓のリストだった疑がある」(p67)とは認識しているのだから、当該古墳築造当時の観点と『延喜式』当時(一般的にいえば、史料に記載の当時)の観点という両面から考える必要が出てくる。

森氏の最近著にあっては、天皇陵とその宮都との近隣関係を重視し、纏向に都したと記紀に伝える垂仁天皇の陵墓を、現治定の佐紀の宝来山古墳から行燈山古墳に変えて、比定を考え直しているのだから、その関係でいうと、磯城瑞籬宮に都したという崇神の陵墓を、その地に近隣する箸墓古墳とみるのが自然であろう。崇神天皇は記紀に拠る限り、最初に現れた大王と判断されており、その陵墓の築造をもって古墳時代の始まりを画したとみるのが自然であり、また一般的であって(白石氏も、「箸墓古墳のような定型化した大型前方後円墳の出現をもって古墳の成立と考え」る)、全体的な符合性があるのではなかろうか。『記紀の考古学』時点における森氏の考えも、おそらくこうした立場に拠っていたのではなかろうか。

なお、箸墓古墳について、記紀の所伝によって崇神時代の偉大な巫女とされる倭迹迹日百襲姫命と考えたり、『魏志倭人伝』に見える女王卑弥呼や台与の墳墓とみる立場もあるが(白石氏は上記の立場から、「偉大な巫女王であった被葬者」とし、卑弥呼の蓋然性が大きいとする)、邪馬台国北九州説をとる森氏の立場では、邪馬台国関連の被葬者は考えられないはずである。だから、残る被葬者としては大和の倭迹迹日百襲姫命くらいしかいないことになる。しかし、日本列島主要部を押さえた初代大王の崇神よりも、いかに偉大だったとしても事績すら明確とはいえない「一巫女」の墳墓のほうが大きかったとみるのは、きわめて不審である(箸墓古墳が近隣の巨大古墳たる西殿塚・茶臼山・メスリ山に比べるとき、後三墳が自然地形を可能な限り活用しているのに対し、墳丘の大部分を盛土によって形成していたことで、「前代未聞の大土木工事であった」とし、周濠の有無や築成段数にも差異があって、「出現期古墳の中でも他の古墳と隔絶した墳丘規模」だと白石氏は指摘する)。そのほか、百襲姫の墳墓を箸墓古墳と考えがたい諸事情もある。だから、森氏の文献解釈と当時の政治・経済・社会事情の把握について、疑問を感じるものである。

こうしたバランス感覚を基に考えるとき、おのずと箸墓古墳と西殿塚古墳の被葬者についての森氏の見解を交替する必要が生じる(今尾文昭氏は、西殿塚が「記紀系譜上に陵墓でない点は深刻だと思う」と「白石編著」で記し、その理由として考えられるなかに、王位に就かなかった大后や王臣の古墳という可能性もいう)。その場合には、崇神に続く垂仁・景行の諸陵墓の比定と併せて、奈良盆地東南部の纏向あたりに本拠をおいた王権の築造した大王墓比定が安定し、この王権の政治経済の分析にも資することになるのではないだろうか。

(2)

天皇陵における前方後円墳の終わりについて、通常のように欽明天皇あるいは敏達天皇としないで、その後の推古天皇が夫・敏達天皇のためにその死後に河内大塚古墳という巨大古墳を築造したというとる最近著の見方にも大きな疑問を感じる。森氏の当初著における見方では、欽明陵をもって天皇陵についての前方後円墳の築造が終わった、前方後円墳以後の五代の天皇陵(敏達〜舒明)はすべて方墳である、という比較的妥当な見解がとられていた(p155,6)だけに、この変更は不審という以外ない。

この問題に関して、推古天皇がこうした巨大古墳を築造したという見解にも大きな疑問を感じる。たしかに、欽明陵たる「檜隈陵」が子の推古天皇によって、母・蘇我堅塩媛(馬子大臣の姉)を合葬する形で大きな改造がなされ、この記事は『書紀』推古廿年条に見える。これは、当時の権力者たる蘇我氏の大きな意向も働いており、用明・推古両天皇の生母とはいえ、生前は「妃」にすぎなかった女性の位置づけを大きく変更するものであった。その後の檜隈陵の若干の改修についても、推古二八年条に記事が見える(推古廿年条は「檜隈大陵」、推古二八年条では「檜隈陵」と表記の違いがあるが、双方とも同じ陵墓を指すという通説〔岩波古典文学大系『日本書紀』下の二〇二頁上註など〕の理解に拠る)。

ところが、夫・敏達について推古天皇の時代に巨大な前方後円墳を新たに築造したという記事は、いかなる史料にも見えない。こうした文献無視の想像論が許されるのかという問題でもある。敏達陵の比定については諸説あり、現治定(河内磯長谷の太子西山古墳〔前方後円墳〕)を是とする見方と疑問とする見方があって、疑問説のほうが強い模様である。

その次の用明天皇の陵墓については、現治定の河内磯長谷の春日向山古墳という方墳ということで、殆ど異説がないようであり、この治定に森氏も「ほとんど疑問がない」という評価をしている。用明の次の崇峻天皇についても、現治定は疑問があるものの、森氏は桜井市倉橋の赤坂天王山古墳に比定を考えており、これも一辺約四五Mの方墳である。また、推古の崩御の少し前に逝去したとみられ、推古の皇子、竹田皇子の陵墓とみられる植山古墳も、上記欽明陵の近隣にある長方墳(東西四〇M×南北二七M)であった。同墳には東西にそれぞれ横穴式石室があって、その年代は石室形態や若干の出土遺物から、東石室が六世紀末頃、西石室が七世紀前半頃とされている。植山古墳は、森氏もいうように竹田皇子の陵墓としてよかろう。推古の改装後の陵墓が磯長谷の大型方墳である山田高塚古墳という蓋然性は高く、これは森氏も認めている(p37)。だから、推古朝の時期には大王墓が前方後円墳という時代は既に終わっていたといえる。

しかも、推古は死に臨んで、わが最愛の子・竹田皇子の陵に合葬すようにと遺言しており、これは子への愛情と共に無駄な労力・支出の抑制も目的であったはずである。それが、三十数年の治世期間のなかで(森説では築造が何時かは不明)、欽明陵(全長三一八M)を凌駕する三三五Mにも及ぶ巨大な河内大塚古墳を新たに築造したのであろうか。しかも、同墳の所在地は敏達と所縁のある地でもない。堅塩媛の合葬と違って、母が王族の敏達に関しては、蘇我氏を凌ぐような大きな築造推進勢力があったとも思われない。推古による河内大塚古墳の築造という考え方は、推古期とみられる狭山池の堤防工事などから敷衍して考えられたようでもあるが、この工事からそこまでいえるのだろうか。推古が父母のためにて欽明陵を大きく改造したとしても、夫・敏達に対して、改造以上の大規模新造をして二度も陵墓を築造したというのは疑問が大きい。

敏達陵については、崇峻四年(西暦五九一)条に敏達天皇を「磯長陵に葬る。是、その妣皇后(注:石姫のこと)の葬られた陵なり」と見える。親子合葬の形は、その後に推古・斉明の例もある。あらかじめ敏達との合葬を考えずに母皇后の単独の陵として造墓されたのであるならば、天皇陵級の規模は難しくなる。しかし、合葬にあたってなんらかの改修が加えられれば、その規模が大きくなることもありえよう。いま敏達陵について治定されている合葬陵は、大阪府河内郡太子町の磯長谷にある太子西山古墳(全長約九四M)とされる。同墳の治定については、その築造時期を六世紀後半とみる見方と、もう少し早い六世紀の早い時期とみる見方がある。

この太子西山古墳は、古市古墳群の峯ヶ塚古墳ときわめて類似する(全長、後円部径、前方部幅等がほぼ一致)とされており、峯ヶ塚が六世紀初頭頃の築造とみられている事情があるから、敏達治世期間(五七二〜五八五年)のなかで崩御した石姫皇后の陵墓としては古すぎるという説が強い。太子西山の築造時期が六世紀後葉よりかなり早い場合、また、仮りに敏達が当初に仮埋葬された場所から移転して正式に葬られた場合には、現敏達陵のすぐ東方にある越前塚古墳(七五M×五五Mの二段築造の長方墳)が相応しいという示唆が一瀬和夫氏にある(和田萃氏も、越前塚説が有力化しているとする)。この古墳には周濠があって、陪塚的に寄り添う小古墳が数個あるとされ、用明陵・推古陵に治定の方墳(この二陵墓治定は問題ないとみられ、森氏も同旨)を超える規模の大きさをもつから、大王陵にふさわしく、魅力的な説といえよう。ともあれ、この敏達の陵あたりが天皇陵の前方後円墳から方墳への転換点だと辻葩学氏が述べる。

大王陵としては、六世紀後半に造営されたとみられる見瀬丸山(五条野丸山)古墳か現欽明陵として治定される平田梅山古墳(全長一四〇Mで、総長だと一九〇M)、または、現敏達陵として治定の太子西山古墳を最後にして、前方後円墳から方墳へと変わったと一般にみられている。ところが、太子西山が先に見たように六世紀初頭頃の築造だとしたら、残るは見瀬丸山古墳か現欽明陵の平田梅山かということになるが、欽明陵の真陵は森氏もいうように見瀬丸山古墳でよいと考えられるから(見瀬丸山及び平田梅山からは、今城塚より新しい時期の須恵器〔TK43〕が出た事情もある)、平田梅山の被葬者は別に考えねばならない。森氏は平田梅山を推古廿年条に見える欽明陵への合葬前の元の堅塩媛の墓と考えるが(p232)、堅塩媛が檜隈陵への改葬前にどこに祀られていたかは、不明というしかない。白石氏は、蘇我稲目の墓として平田梅山説をとる模様である。

平田梅山は、少数説であるが、現在でも欽明陵とみる説(和田萃氏など)もあり、蘇我氏の族長や出自の妃の墓とするには大きすぎるし、構造的にも考え難い。すなわち、同墳が三段築造で、全周する周濠をもつことからみて、天皇陵古墳としての構造であり(六世紀代の近畿周辺部の主要前方後円墳では、西山塚〔手白香皇女真陵〕・断夫山〔継体后の目子媛陵。後述〕と狐井城山〔後述するが、顕宗陵か〕、平田梅山が三段築造の古墳とされており、これらが当時の天皇及び有力皇后の陵墓とみられる)、その場合、宣化天皇しか候補は残らないとも思われる(ただし、敏達天皇説〔高橋照彦氏〕も見える)。その出土遺物は皆無に等しいとのことであるが、これが宣化陵だとしたら、森氏が当初著で言われるように、天皇陵として最後の前方後円墳は見瀬丸山古墳だということになる。白石氏は、これを古墳名ではあげずに、TK43式須恵器の時代という言い方をする(『終末期古墳と古代国家』)。

なお、森氏は、鳥屋見三才古墳が宣化天皇の陵墓と考えるようになったが(p231)、当初著では、同墳は見瀬丸山と築造企画が同じ(後円部直径=1/2×墳丘全長)であって、こちらが真の宣化陵だとの見解が示される。この変更は、「檜隈高田皇子」という宣化天皇の名に拘ったか、また『書紀』の身狭桃花坂上陵という記事にとらわれたかであろうか。先に見た平田梅山が元の堅塩媛の墓だと森氏がみた事情もある。しかし、鳥屋見三才は年代的に見て、また墳丘の形からして、武烈陵とするのが妥当であろう。継体真陵とされる今城塚古墳より古い時期の須恵器(TK23〜TK47)が出たという事情もある。

|

|

| 独り言topへ ホームへ 古代史トップへ 系譜部トップへ ようこそへ |